Fundstücke einer aussterbenden Alltagskultur: Julia E. Wagner zeigte im Brusela-Durchgang verloren gegangene und weggeworfene Einkaufszettel.

Kluge Fragen und eine Prise Humor

Das 2. Cadolzburger Kunstwochenende versammelte Werke von elf regionalen Kreativen

Cadolzburg – Zum zweiten Mal nach 2023 kamen die Kreativen nach Cadolzburg: Beim Kunstwochenende stellten jetzt elf Künstlerinnen und Künstler aus der Region ihre Arbeiten an fünf Schauplätzen vor – mit einigen klugen wie bangen Fragen an die Zukunft.

Wieder gab sich Cadolzburg die Ehre, um Künstlerinnen und Künstlern aus Fürth und der Region für drei Tage ein Forum zu bieten. Ein guter Anlass, einen Kunstwochenende-Rundgang durchs Städtchen zu unternehmen. Los geht es im Historischen Museum am Pisendelplatz. Dort gibt es neben filigraner persischer Ziermalerei von Yasaman Farahzad analoge Fotografien von Bernd Tittlbach zu bestaunen. Ihren Reiz beziehen die Bilder aus dem Kontrast ihrer unterschiedlichen Schauplätze und Kulturen. Hier Miami, USA, und dort Havanna, Kuba. Klar, in Miami fuhrwerken Straßenkreuzer durch die Avenues, geben sich Dragqueens ein Stelldichein. Und in Havanna blättert malerisch der Putz von den Wänden, winken junge Frauen am Tresen dem Betrachter zu, kichern süße Kinderchen um die Wette. Doch neben den Klischees gibt es hier auch erschütternd dokumentarisches Fotomaterial. Das kleine kubanische Mädchen mit dem irritierenden Gesichtsausdruck den grellrot geschminkten Lippen, wie es neben einer nicht minder grell gekleideten Dame auf der Straße in unkindlicher Pose sich darstellt: ganz offensichtlich ein Fall von Kinderprostitution.

Kunst aus der ersten Fürther Reihe: Malerin Maja Bogaczewicz wirft einen liebevollen Blick auf die Fürther Altstadt mit ihren grauen Schindelfassaden, umrahmt von Ginkgoblättern. Heißt es nicht immer, die Augen seien das Fenster zur Seele? Ein Selbstporträt mit Spiegelbrille verwehrt dem Betrachter den Einblick in ihr Innerstes, dafür zeigt das Spiegelbild zwei Passanten beim Vorbeiflanieren, sowie – als Bild im Spiegelbild – ein Selfie der Künstlerin.

Was braucht der Mensch zum Leben? Lebensmittel! So viele, dass er sie kaum im Kopf behält. Also schreibt er alles auf eine Einkaufsliste. Die Zirndorfer Künstlerin und Lyrikerin Julia E. Wagner hat Dutzende verloren gegangene Einkaufszettel gesammelt, auf zwei Stoffbahnen genäht und damit die Passage durch das Brusela geschmückt. Ein drittes Bild mit Collage ziert die Toreinfahrt. Was ist zu lesen? Hauptsächlich die Grundnahrungsmittel, gelegentlich auch Putz- oder Luxusartikel. Man mag sich fragen, worin die Kunst besteht. Vielleicht darin, zu erraten, was die Leute daheim aus diesen Zutaten zaubern. Aber dann beschleichen den Betrachter wehmütig stimmende Ahnungen: Vielleicht sind diese Einkaufszettel, auf verschiedenartigem Papier in individueller Schrift mit Kugelschreiber, Füller oder Bleistift verfasst, Zeugnisse einer aussterbenden Alltagskultur. Nämlich dann, wenn die Küchenchefs und -chefinnen von morgen ihre Einkaufsliste ins Smartphone tippen oder die KI sie daran erinnert, was alles zu besorgen wäre.

Schneeweiße Stalagmiten in der Haffnersgartenscheune. Was auf den ersten Blick wie jahrtausendealte Sintergebilde anmutet, besteht in Wahrheit aus bohnenartigem Verpackungsmaterial. Die Gebilde bestehen aus Mais- und Kartoffelstärke, dienen aber zur Auspolsterung empfindlicher Produkte in Paketen. Da gerät man ins Grübeln und fragt sich, wie es sein kann, dass man essbare Dinge als Verpackungsmaterial missbraucht. Umweltschonender als noch mehr Styropor ist es allemal. Wagner hat diese Verpackungselemente mittels Spucke zu Gebilden zusammengeklebt, die wie jahrtausendealte Tropfsteine anmuten. Flüchtigkeit des Materials, Suggestionen der Ewigkeit in der Form – eine tolle Kombination. Diesen organischen Gebilden setzt Johannes Lenzgeiger seine Turbinenbilder entgegen. Es sind dies Rundbilder, die wie eine Fusion aus Flugzeugturbine, indischem Mandala und Kaleidoskop-Vision anmuten. Technik spielte an diesem Kunstwochenende auch in der Kunstschlosserei Hürner in der Brandstätterstraße eine Rolle. Thomas Hürner zeigte dort kleine Metallskulpturen in den tollsten Verdrehungen. Etwa einen „David“, wie er mit der Steinschleuder ausholt, einen Sensenmann in zerschlissener Kutte sowie einen leibhaftigen Gabelstapler, der auf seinen Gabeln einen Teller mit Essgabeln trägt. Der Mann beweist Humor.

Veröffentlicht am 3.06.2025, Fürther Nachrichten

Kreatives in alten Gemäuern

Für eine Woche lang zieht in die alte Handschuhfabrik in Arnstadt wieder richtig Leben ein

Abbröckelnder Putz, Holzfenster, von denen die Farbe abplatzt – nur Zerfall? Nicht für Studentin Lena Geber. „Für mich sind das kleine Kunstwerke, die sehr ästhetisch sein können“, erklärt sie. Mich interessieren vor allem solche Stellen, die schon von der Zeit gesegnet sind.“ Erst hat sie diese Stellen fotografiert, nun versucht sie selbst, aus verschiedenen Materialien Ähnliches zu gestalten. Lena ist eine von 24 Studierenden der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, die eine besondere Woche voller Kreativität in der alten Handschuhfabrik in der Arnstädter Rosenstraße verbringen. Die meisten der jungen Leute sind angehende Kunstlehrer. „Aber hier sollen sie sich ganz auf ihre eigene künstlerische Entfaltung konzentrieren können“, erklärt Susanne Liebmann-Wurmer, Leiterin des Lehrstuhls für Kunstpädagogik an der Universität Erlangen-Nürnberg. Zum fünften Mal ist sie mit ihren Studierenden nach Arnstadt gekommen. Zur alten Handschuhfabrik hat sie eine besondere Beziehung. „Mein Großvater hat sie geleitet, ist dann enteignet worden“, erzählt sie. Nach der Wende erfolgte die Rückübertragung. Auch wenn ein Teil renoviert und vermietet ist, vieles steht noch unsaniert leer. Genau der richtige Rahmen, um künstlerisch kreativ zu sein.

Neues ausprobieren

„Das erste Mal waren wir 2019 anlässlich der Sonderausstellung zur Industrialisierung in Arnstadt im Schlossmuseum hier, weil da auch die Handschuhfabrik eine Rolle spielte,“ erzählt Susanne Liebmann-Wurmer. „Mal weg von zu Hause und nur künstlerisch arbeiten, hier haben wir dafür viel Platz.“ Viele Studierende nutzen die Möglichkeit, neue Techniken und Materialien auszuprobieren. So wie Julia E. Wagner, die mit Verpackungschips aus Mais- und Kartoffelstärke arbeitet und daraus eine Skulptur formt. „Ich experimentiere viel damit“, sagt sie. „Mein Thema ist Zeit und Geduld.“ Das setzte sie auch um, indem sie sich mit einem gemalten Ziffernblatt vor dem Gesicht am Markttag auf den Marktplatz setzte. „Es gab sehr unterschiedliche Reaktionen. Viele waren neugierig, sind gekommen und haben mich gefragt, was ich mache, andere haben einfach nur geguckt und sich nicht näher rangetraut. Manche sind auch einfach vorbeigegangen“, berichtet sie.

Petra Frank-Steinmetz gestaltet Köpfe, zweidimensional, indem sie Fäden auf ein Blatt Papier legt, oder dreidimensional mit Draht. Eine Figur hält ein leeres Blatt nach oben. „Für mich hat das auch eine politische Botschaft“, sagt sie. „Mich hat die Frau fasziniert, die im russischen Fernsehen die Botschaft gegen den Krieg hochgehalten hat. In Russland ist es ja mittlerweile verboten, ein weißes Blatt Papier hochzuhalten.“ Lea Hammer hat sich von Korallen inspirieren lassen. „Ich thematisiere das Korallensterben, deshalb sind sie schwarz“, sagt sie. „Ich will darauf aufmerksam machen, dass wir die Natur bewahren müssen“. Susanne Liebmann-Wurmer würde sich wünschen, dass noch mehr künstlerisches Leben in die alte Handschuhfabrik einzieht. „Man könnte hier viel machen“, sagt sie. „Projekte mit Kindern, ein Kleinkunstfestival, etwas mit den Menschen hier gestalten.“ Ein kleiner Anfang ist gemacht. Ein Durchgang bekommt ein musikalisches Wandbild.

Veröffentlicht am 8.10.2022, Freies Wort

Eine Klorolle als trötender Elefant

Osnabrücker Kunstinitiative motiviert zu kreativer Betätigung zu Hause

„Ein bisschen Kunst geht immer” heißt es, wenn vier Osnabrücker Künstlerinnen junge Leute und ihre Eltern während der Corona-Krise per Internet zu kreativen Experimenten anleiten. Den ganzen Tag Online-Gaming praktizieren oder Videos anschauen? Irgendwann wird es den Kindern doch langweilig oder die Eltern verfügen eine mediale Zwangspause. Aber was sonst tun, wenn man nicht zur Schule muss und man mehr oder weniger in der Wohnung eingesperrt ist? „Ein bisschen Kunst geht immer”, sagen vier Frauen, die vor einigen Tagen eine Online-Kunstinitiative starteten. Auf ihrer Homepage geben sie Tipps, wie man den Alltag in den eigenen vier Wänden kreativ gestalten kann, bevor einem die Decke auf den Kopf fällt.

Gegen die Langeweile

„Wir wollen die Abwehrkräfte gegen Langeweile und Stumpfsinn steigern”, sagt Elisabeth Lumme, Initiatorin des Kunstvermittlungsprojekts, das sich an alle Eltern und junge Leute zwischen sieben und 17 Jahren wendet. Dafür konnte die Vorsitzende der Gesellschaft für zeitgenössische Kunst Osnabrück e.V. vier Künstlerinnen gewinnen: Birgit Kannengießer, Julia E. Wagner, Yasmin Behrens und Caro Enax. Sie dachten sich diverse Aufgaben aus, mit denen man sich zuhause kreativ beschäftigen kann. „Auf die Socken, fertig los!” nennt beispielsweise Birgit Kannengießer, Leiterin des Ateliers hase29, ihren „neuen Blick in die Sockenschublade”. Die Aufforderung, Socken auf einem passenden Untergrund zu einer ungewöhnlichen Art Kunstwerk zu arrangieren, stieß auf große Resonanz beim Publikum. Bereits mehr als 20 Hauskünstler haben ihre Werke fotografiert und an die Homepage der Aktion geschickt. Dort entsteht eine virtuelle Ausstellung mit den Arbeiten der Teilnehmer. Mehr als 50 Fotos wurden bisher anlässlich der Aktion „Leben in die Bude” eingesandt. Da werden Daheimbleibende aufgefordert, Dinge des täglichen Gebrauchs mithilfe von gezeichneten Augenpaaren zu fantasievollen Lebewesen zu verwandeln. Der Klorollenhalter wird zum trötenden Elefanten und das Datenkabel zu einer listigen Schlange. Auf positive Resonanz stieß das Projekt auch bei der Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung Niedersachsen LKJ e. V. Auf der Homepage der Organisation werden im Bereich Bildende Kunst „Ideen für alternative Angebote” während der Corona-Krise gelistet, unter anderem das Programm aus Osnabrück.

Immer neue Ideen

Alle, die die Zeit der eingeschränkten Bewegungsfreiheit auch mal kreativ nutzen wollen, finden auf der Homepage www.kunstgehtimmer.hase29.de regelmäßig neue Anregungen sowie die Online-Galerie mit den eingesandten Ideen. Diese werden auch auf Instagram unter dem Hashtag #hase29.kunstgehtimmer präsentiert. Die von der Felicitas und Werner Egerland Stiftung geförderte und vom Kunstraum hase29 in Kooperation mit der Bürgerstiftung Osnabrück gestartete Aktion wird mindestens während der Schulschließung fortgeführt.

Veröffentlicht am 10.04.2020, Neue Osnabrücker Zeitung

„Das Ding“ im Landesarchiv des Saarlands

Installation „Das Ding“ von Julia E. Wagner im Foyer des Landesarchivs Saarbrücken

Nachdem Julia E. Wagner bereits im März 2018 zum Tag der Archive ein Werk im Landesarchiv gezeigt hatte, wird nun erneut eine Installation der Künstlerin im Archiv des Saarlands präsentiert. Die Künstlerin selbst beschreibt ihre Graupappe-Installation – die Nachbildung eines Möbelstücks aus dem Pingusson-Bau in Saarbrücken, die wie gemacht für das Foyer des Landesarchivs erscheint – in einem kurzen Informationstext und geht dabei auch auf die Bedeutung der saarländischen Archive für ihre Arbeit ein:

Der Pingusson-Bau steht wie kein anderes Gebäude in Saarbrücken für den Neuanfang Europas nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Bauherr Frankreich wollte ein repräsentatives Gebäude schaffen, um der Region an der Saar seinen Stempel aufzudrücken und somit die Saarländer zu französischer Lebensart zu verführen, ein frankophiles Klima schaffen. Es sollte zukunftsweisend sein und dies auch bereits durch die Architektur ausdrücken. Die Wahl des Architekten fiel daher auf Georges-Henri Pingusson, der sich der Avantgarde verschrieben hatte, ein Weggefährte Le Corbusiers war und im Juli 1920 den Concours für die renommierte Architektenhochschule als Bester seines Jahrgangs bestanden hatte. Er konzipierte ein Gebäude, das futuristisch und funktional ist und ein Symbol für das neue europäische Denken werden sollte. Auch in der Inneneinrichtung wurde dieses Konzept weiter verfolgt. Die Möbel des Pariser Designers Raphaël Raffel entsprechen den modernen Ansprüchen und das Haus wird damit ausgestattet.

Der Pingusson-Bau ist nun in die Jahre gekommen und braucht dringend ein Upgrade, die Möbel sind längst verschwunden, aber der ursprüngliche Gedanke an ein gemeinsames Europa ist aktueller denn je. Man braucht nur an die Probleme denken, die das Haus Europa zur Zeit hat und stellt fest, dass auch hier dringend saniert werden muss. Mit meiner Idee der „Re-möblierung“ wird der Fokus auf die Bewohnbarkeit des Hauses Europa gelenkt und gleichzeitig deutlich gemacht, dass es Zeit für neue Möbel ist. Meine Möbel-Wahl zur „Re-möblierung“ des Pingusson-Baus fiel natürlich auf Raphaël Raffel. 1953 gibt Gilbert Grandval (Hoher Kommissar und Botschafter) persönlich den, heute historischen, Rauchersessel bei Raphaël in Auftrag. Das exklusive Designerstück war nur für wichtige Staatsmänner bestimmt und stand im Dienstzimmer Grandvals, dort wo Entscheidungen diskutiert und Verträge bei Qualm und Cognac gemacht wurden. Als Pappmodell zum Selbstnachbauen wird das edle handgefertigte Designerstück zum erschwinglichen unbenutzbarem Kunst-Produkt.

Mit der Bauanleitung und dem darin enthaltenen Schnittmuster kann jeder sich den historischen Sessel nach Hause holen. Aktuell sind derzeit sogar zwei Original-Sessel Raphaëls in der Ausstellung „Resonanzen - Architektur im Aufbruch zu Europa 1945 - 1965“, die bis zum 31.12.18 verlängert wurde, zu sehen.

Bei meiner Recherchearbeit über das Pingusson-Architekturerbe waren die Archive des Saarlands mir eine sehr große Hilfe. Über das gesichtete Material kam der ausschlaggebende Impuls für meine Idee, die Möbel-Wahl und so fand ich auch eine passende Bild-Vorlage für mein Pappmodell. Auch der Titel meiner Arbeit nimmt Bezug auf Archivgut: ein Magazin zur regionalen Kultur und Geschichte, das sich „saargeschichten“ nennt und mit einem Artikel „Das Ding aus der Saargeschichte“ über den Sessel mein Interesse weckte.

„Das Ding“: ein historischer Sessel, der in vielerlei Hinsicht zwischen den Welten steht und aktuelle Fragen auf ein Baudenkmal Saarlands wirft.

Die Bauanleitung kann man für 10 € erwerben. Das Geld wird gespendet.

Veröffentlicht am 13.12.2018, Landesarchiv des Saarlands

Große Resonanz beim Tag der Archive am 3. März 2018

Der Tag der Archive am 3. März 2018 stieß auf große Resonanz. Ein Bücherflohmarkt, diverse Archivführungen sowie die Fotoausstellung Neunzehn68. Das Epochenjahr an der Saar, die mit historischen Fotos einen Rückblick auf das Jahr 1968 und die Studentenbewegung im Saarland bot, zogen trotz Winterwetter über hundert Besucherinnen und Besucher ins Landesarchiv.

Einen ganz besonderen Höhepunkt beim Archivtag bildete die erstmalige Präsentation der Rauminstallation „End-Metall“ der Künstlerin Julia E. Wagner im Foyer des Landesarchivs. Julia E. Wagner, die im Sommer 2017 ihr Studium der Freien Kunst (Bildhauerei/ Public Art) an der Hochschule der Bildenden Künste Saar mit dem Bachelor of Arts beendete, stellt mit ihrer Installation künstlerisch ein im Landesarchiv kürzlich abgeschlossenes Projekt zur Reduzierung von Verpackungsrückständen vor, das von der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts im Rahmen des Sonderprogramms „Originalerhalt“ gefördert wurde. Der Werktitel „End-Metall“ nimmt Bezug auf das aussortierte Metall aus den Akten, das zusammen mit den Aktenordnern nach Projektabschluss entsorgt wird. Anliegen der Künstlerin war es, mit ihrer Rauminstallation auf den vielschichtigen Schaffensprozess aufmerksam zu machen, der den Erhalt unseres Kulturerbes, also unsere Geschichte und somit unsere Gesellschaft, betrifft. Ähnlich wie bei einem Bestand im Archiv setzt sich die Papierskulptur modular, d.h. aus einzelnen Teilen, zusammen. Die künstlerische Auseinandersetzung mit Materialien aus dem Arbeitsalltag soll, so die Zielsetzung von Wagner, die gewohnten automatisierten Wahrnehmungsmuster des Betrachters in Frage stellen und eine bewusste Auseinandersetzung mit dem scheinbar „Banalen“ anregen.

Sowohl die Installation als auch die Fotoausstellung zum Epochenjahr 1968 können zu den Öffnungszeiten weiterhin im Landesarchiv besichtigt werden.

Veröffentlicht am 14.03.2018, Landesarchiv des Saarlands

Julia E. Wagner und Christine Reisen mit ihren Pingusson-Liegen im Park des ehemaligen Kultusministeriums.

Junge Künstler beleben den Pingusson-Bau

Am Freitag wurde die 11. Landeskunstschau Saar Art in der AW-Halle in Burbach eröffnet. Bis Ende der Woche kommen zehn Ausstellungsorte hinzu. Einer der aufregendsten: der Pingusson-Bau in Saarbrücken, wo nun junge Künstler der HBK-Saar ihre Werke ausstellen.

Das Denkmal lebt, wenn auch nur bis 21. Mai. Bis dahin ist die zwischen 1950 und 1955 von Georges-Henri Pingusson erbaute ehemalige französische Botschaft, die bis 2014 das Saar-Kultusministerium beherbergte, in Teilen zugänglich. Studenten und Absolventen der Saarbrücker Kunsthochschule haben deren Park und den großen, sonnendurchfluteten Sitzungssaal samt Untergeschoss mit eigens für und in Auseinandersetzung mit dem denkmalgeschützten Gebäude entwickelten künstlerischen Interventionen bespielt.

Das Thema: Europa - oder besser die Utopie von Europa. Wie wollen wir hier zusammenleben? Was erzählt uns das mondäne, avantgardistische Gebäude Pingussons, das ursprünglich als Herzstück eines umfassenden, städtebaulichen Konzeptes für das Nachkriegs-Saarbrücken geplant war? Was wissen wir über und lernen wir aus der Geschichte unseres Kontinents, unserer Stadt - und dieser ehemaligen Botschafter-Residenz? Die FAZ schrieb 2014, im Pingusson-Gebäude spiegele sich Europa. Und die jungen Künstler, die dort jetzt ausstellen und Kunst ganz konkret vor Ort machen, spiegeln diese und eigene, persönliche Überlegungen in ihren Werken, in denen sie Bezüge herstellen zu dieser Architektur und dem Geist, der sie durchweht. „État d‘esprit“ lautet denn auch der Titel der Schau. Es geht um (Geistes-) Haltung, Mentalität, Sinn, Einstellung, Befindlichkeiten zu und in Europa. In Video-Installationen, Objekten, Performances, Klangkunst und Malerei haben sich die Künstler und ihre projektleitenden Professoren Eric Lanz (Fotografie/ Video) und Georg Winter (Bildhauerei/ Public Art) mit dem bis heute umstrittenen, wie die EU sanierungsbedürftigen Gebäude auseinandergesetzt.

Brandaktuell ist diese Schau. Auch wenn nicht alle Werke zünden: Wer sich auf die junge Kunst einlässt, wird überrascht sein von den Denkansätzen und den Verschränkungen von Kunst, Architektur - und Esprit. So wird schon der Bauzaun, der den Park zur von der HTW-genutzten Fläche hin abgrenzt, zur Installation. Zäune gibt es mittlerweile auch in Europa genügend. Im temporären botanischen Garten des Pingusson-Parks, einer Holzkonstruktion mit Plane, haben junge Künstler Ableger der Riesen-Pflanze aus dem Foyer gepflanzt, die dort schon seit den 50er Jahren wächst. Wird das zarte Pflänzchen EU überleben, austreiben? Professor Georg Winter lässt seine Studenten immer wieder gerne in die Kunst einziehen, um neue Formen des Zusammenlebens zu erproben. Wie schon in Projekten an mehreren europäischen Orten leben auch dieses Mal junge Künstler in ihren Installationen - dieses Mal in einem Langhaus aus Holz im Park, wo auch der einzige Museumsshop mit allerlei sehr außergewöhnlichen Angeboten dieser Saar Art platziert ist.

Vieles lässt schmunzeln, das meiste erschließt sich nur schwer. Deshalb sei dem Besucher geraten, mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen, so es denn möglich ist. Mit Klang zum Vibrieren gebrachte Betonplatten wie die von Christiane Wien, die damit das Innenleben des Baus sichtbar, die Nähe zur Autobahn hörbar machen will und auf Sinnlichkeit setzt, erklären sich nun mal nicht von alleine.

Während sich einige KünstlerInnen mit der Formsprache Pingussons und seiner Ästhetik auseinandersetzen, Linien, Formen und Farben aufgreifen, wählen andere den persönlichen Zugang. Eine schöne Geschichte als Installation aus alten Fotos, Zeitungsartikeln und Jazz Klängen erzählt Nora Veneranda Roedelstuertz über ihren Vater, der als junger Saarbrücker Architektur-Student an den Planungen für den Bau mitwirken konnte. Student Tim Stöcker faszinierten die Staub-Schatten eines abgehängten Bildes von Barbara Steitz-Lausen mit dem Titel „Umarmung“. Nur das Schild - quasi als Fetisch des Kunstbetriebs - blieb im Treppenhaus hängen. Stöcker spiegelt es auf die gegenüberliegende Wand und zeigt dazu zwei Frösche beim Paarungsakt. Nicht nur ästhetisch beeindruckend: Mara Ebenhöhs Sakko-Installation in der Garderobe im Erdgeschoss. Sie lädt zum Reinschlüpfen in die Blazer ein. Wer sich traut, geht dort unten, wo Gäste einst im Gebäude ankamen, auf Tuchfühlung mit fremder Kleidung unbekannter Menschen. Eine Anspielung auf die Willkommenskultur?

Wer erschöpft vom Rundgang eine Pause sucht, kann sich auf einer der Liegen draußen ausruhen. Julia E. Wagner und Christine Reisen haben sie originalgetreu nach Pingusson-Entwürfen nachgebaut. Sie sind heute noch so bequem und schön wie damals und stehen für Modernität, Kontinuität und Zeitlosigkeit. So wie das Pingusson-Gebäude, wo gerade wieder der europäische Geist weht. Wer dieses architektonische Juwel liebt, sollte den Besuch nicht verpassen.

Veröffentlicht am 28.04.2017, Saarbrücker Zeitung

Schnapstrinken mit Promenadologen

In Völklingen wurde eine neue Publikation im Geiste von Lucius Burckhardts legendärer Spaziergangswissenschaft vorgestellt.

„Einen Spaziergang durch die Publikation“, versprach vor Wochenfrist der Flyer des Europäischen Zentrums für Promenadologie in Völklingen. Statt Wanderstöcken gab's vor Ort Schnaps. Den „Astler“ setzte die „Arbeitsgemeinschaft Anastrophale Stadt“ 2015 mit HBK-Professor Georg Winter aus Waldkräutern an. Der erlesene Tropfen wärmte die Besucherrunde in Völklingen. Ein steifer Wind wehte dort durch die Handwerkergasse.

1987 veranstaltete das Schweizer Ehepaar Lucius und Annemarie Burckhardt zur documenta 8 in Kassel „Die Fahrt nach Tahiti“ - das war die Geburtsstunde der sogenannten Promenadologie, der vom seinerzeitigen Gründungsdekan der Saarbrücker HBK Burckhardt begründeten Spaziergangswissenschaft. Damals spazierten die beiden HBK-Professoren Georg Winter und Andreas Brandolini mit. 2013 gründeten sie dann das Europäische Zentrum für Promenadologie. Als Reflex „auf die gegenwärtige, sich selbst hinterherhinkende Spaziergangswissenschaft“, wie es im Vorwort der „umlaufenden Begleitschrift“ heißt.

Also auf zu neuen Ufern! Zusammen mit Lehrenden und Studierenden der HBK Saar und der Bauhaus Uni Weimar enterten im Juni 2013 etwa 30 Personen auf Schlauchbooten eine bislang unbewohnte Saarinsel unterhalb der Fechinger Talbrücke - abgeschottet von dem in diesem Fall zu kurzen Arm des Gesetzes, der dem dort praktizierten Kaffee-Yoga des just gegründeten „Staates“ nur aus der Ferne beiwohnen konnte, wie in die Begleitschrift aufgenommene Fotos zeigen.

Auch die HBK-Absolventin Claudia Raudszus erweitert im Stil progressiver Spaziergangswissenschaft ihren Blickwinkel, wenn sie aus einem Baum am St. Johanner Markt Bürger überwacht oder die Hängematte ihres Balkons zum „Observatorium im privaten Raum“ auslobt. Eine Intervention im öffentlichen Raum, die Burckhardts Idee „promenadologischer Betrachtungen über die Wahrnehmung der Umwelt“ gerecht wird. Ob als „Flaneum“ (mobiles Museum) in der „Kultur- und KZ-Stadt Weimar“ oder als Park Ranger des fiktiven Erlebnisparks „Weimarland“: Promenadologen finden „Erfüllung in der Querung“ von Erwartungen.

Studieren lässt sich das im wunderschönen, mit Brandolino-Piktogrammen versehenen Druckwerk. Es enthält genügend Lesestoff für den geneigten Leser: Martina Wegener lässt etwa die lange Kulturgeschichte des Gehens und Denkens von den Peripatetikern bis zum „dérive“ der Situanisten unlinear wuchern. Und Lisa Marie Schmitt erkennt in „Ohne Willen, keine Landschaft“ in Schopenhauer einen frühen Promenadologen.

Veröffentlicht am 19.02.2017, Saarbrücker Zeitung

Julia E. Wagners Holz-Objekt „Latte to go“ reizt zum Spielen.

Zwischenrufe im Stadtbild

Raus aus dem Elfenbeinturm, rein in den öffentlichen Raum: Studierende der Saar-Kunsthochschule erkunden von der Handwerkergasse des Völklinger Weltkulturerbes aus die Stadt – und liefern eigenwillige künstlerische Kommentare.

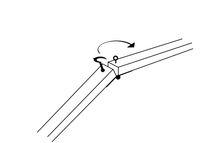

Vor dem Start zum Stadtrundgang stellt Julia E. Wagner noch rasch ein Objekt vor, das mit soll auf den Weg. „Latte to go“ hat sie es genannt: Holzlatten, in handliche Stücke zersägt, die sie mit Scharnieren, Haken und Ösen verbunden hat. Man kann die Dinger falten, Bündel, Zwei Meter-Stab, Dreieck, Viereck, Buchstabe, Klapper - die Mit-Spaziergänger probieren's genüsslich aus.

Dann geht sie los, die „Völklinger Ausschweifung“, zu der die Hochschule für Bildende Kunst (HBK) Saar am Donnerstag eingeladen hat. Vom Hochschul-Standort in der Handwerkergasse des Weltkulturerbes schweift die Gruppe aus in die Stadt, begleitet von den Professoren Eric Lanz, Andreas Oldörp und Georg Winter. Das Trio betreut das Projekt „Public Art“ (öffentliche Kunst). Dabei haben Studierende gut ein Dutzend „Interventionen“ in der Innenstadt erarbeitet, die jetzt Spaziergangs-Ziel sind.

Lächelnd weist Lanz auf einen Poller vor der Gebläsehalle: Kiefernzapfen, auf einem Drahtnetz befestigt, hüllen den Waschbeton ein. „In Völklingen trauen sich die Studenten, auch mal Spielerisches zu versuchen“, sagt er; die Stadt sei ja voller Kontraste, das fordere heraus. Wobei die Interventionen leise seien. Stimmt - doch der Blick schärft sich schnell.

Leise erinnert Leonie Mertes auf dem Völklinger Platz an Zwangsarbeiter in der Völklinger Hütte. An die Arena-Stufen hat sie deren Vornamen geschrieben - ohne einen Tropfen Farbe hinzuzufügen: Sie entfernte für die Inschriften nur den Schmutz, der sich am Beton abgelagert hat. Leise und witzig hat Thorben Sand die Kaufhof-Umgebung zum „Kleinstadt-Dschungel“ verwandelt: Eine langhalsige Giraffe lugt über eine Mauer, rosa Flamingos prangen an einem hellblauen Hauseingang, eine Kobra zischelt an der Parkhaus-Ruine. Leise antwortet Lena Schwingel am Alten Brühl auf eine bröckelige Mauer: Die Assoziation „Karies“ hat sie mit winzig wirkenden echten Zähnen in Szene gesetzt.

Pupillen wachen an der Forbacher Passage. Arabische Zeichen irritieren in der Pfarrpassage. An der Rückseite der Eligiuskirche, hinterm mannshohen Zaun, ist „Mario Götze“ eingezogen. Auf einer großen Bank an der City-Promenade sitzt einsam „The Lost Girl“, ein knallrotes Wollpüppchen. Spielzeugautos trotzen in der Straße Zum Markt einem Parkverbot - nein, war mal, von der mittags fertig gestellten Installation sind abends nur noch Schrauben übrig. Schlussstation ist das „Gläserne Atelier“ in einem Laden-Leerstand an der City-Promenade. Jennifer Lubahn zeigt dort ihre Diplomarbeit: „Raumschnitte“. Sie hat den Laden, eigenwillig gebaut, fotografiert und stellt nun raffinierte Ausschnittvergrößerungen dem dreidimensionalen Original gegenüber - Raum begegnet Raum, strenge, spannende Schönheit.

Alle Installationen des „Public Art“-Projekts, die Studenten der Hochschule für Bildende Künste Saar erarbeitet haben, sind bis einschließlich Samstag zu sehen, einige bleiben länger.

Veröffentlicht am 29.07.2016, Saarbrücker Zeitung

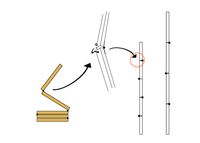

Licht ist ein zentraler Bestandteil aller Entwürfe. Denn die Kreiselfläche ist durch die Straßenbrücke oben drüber sehr dunkel. Hier sollen farbige Leuchten, die vorhandene Formen aufnehmen, für Belebung sorgen. Julia E. Wagner/ HBK Saar.

Mit Licht und Farbe gegen „Ödnis“

Der Kreisel am Völklinger Globus-Kaufhaus, seit dem Bau 2011 eine nackte, rohe Fläche, soll gestaltet werden. Im zuständigen Stadtratsausschuss haben Kunststudentinnen jetzt Entwürfe präsentiert.

Der Kreisel zwischen der Poststraße, der Rathausstraße, der B 51-Auffahrt und der Zufahrt zum Globus-Parkhaus liegt schon lange roh und nackt da. 2011 hat die Stadt ihn gebaut, als Teil einer Vereinbarung mit Globus. Der Handelskonzern errichtete da sein neues Parkhaus, eine 16-Millionen-Euro-Investition, für die die Rathausstraße ein Stück weiter überbaut werden durfte. Im Gegenzug verpflichtete sich Globus, den Tunnel zu beleuchten. Und später den Kreisel zu gestalten. Dass das dann dauerte, liegt nicht an Globus: Als der Landesbetrieb für Straßenbau anschließend die obendrüber führende B 51-Brücke sanierte, musste die Kreiselfläche erstmal als Materiallager herhalten.

Vorbei - jetzt soll's losgehen. Globus hat Kontakt aufgenommen zu Georg Winter, Professor an der Hochschule der Bildenden Künste, der mit seiner Bildhauerklasse in der Handwerkergasse des Völklinger Weltkulturerbes arbeitet. Winters Studierende haben den Kreisel vermessen, erkundet, Entwürfe gefertigt. Die bekam der Ratsausschuss für Innenstadtentwicklung kürzlich vorgestellt.

„Zurzeit ist da einfach nur Ödnis“, beschrieb Studentin Caroline Heinzel die Situation. Ein Kreis von 27 Metern Durchmesser, leer bis auf zwei Betonpfeiler, finster durch die Brücke obendrüber, mit Durchblicken zur Stadt, zur Saar, zum nächsten Tunnel , jedoch chaotisch - ein Knotenpunkt zwar, sagte Heinzel, aber „keine angemessene Verbindung“.

Die Studierenden haben unterschiedliche Ansätze gewählt, um die Fläche zu beleben. Ganz wichtig dabei: Licht. Julia E. Wagner hat farbige Leucht-Objekte entworfen, die vorhandene (Kreis-)Formen aufnehmen. Jennifer Lubahn schlägt Spiegel-Elemente vor, die - ähnlich einer Disko-Kugel - Lichtflecken auf Boden und Decke zaubern, zusätzlich angestrahlt werden können. Christina Amberg möchte einen Sternenhimmel an die Brücke projizieren. „Schwarzer Nachtschatten“ hat sie das genannt, angelehnt an Landschafts-Elemente. Die führt ihre zweite Idee noch anders weiter: ein Holzsteg, der quasi auf der Kreiselfläche schwebt, weckt die Assoziation „See“.

Auch Caroline Heinzel hat sich von Landschaft anregen lassen, von Wald, der immer wieder Durchblick gewährt. Mit ihrer „Lichtung“ aus locker gefügten Holzstämmen will sie den Blick der Kreiselbenutzer führen und der - reizvollen - Durchsicht Richtung Rathausstraße einen Rahmen geben. Und bei Julia Rabusai geht es märchenhaft zu: Sie stellt ein Einhorn auf den Kreisel, eine farbenfrohe Skulptur aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

Die Studierenden, berichten Heinzel und Lubahn, wissen inzwischen, dass sie nicht nur ans Budget und an Vandalismusgefahren denken müssen. Sondern auch an Verkehrs-Bedürfnisse. Ob die Sicht verstellt oder jemand geblendet werden könne, das müsse man im Detail prüfen und berechnen, sagt Jennifer Lubahn.

Noch sind alle Ideen nur Ideen. Bisher haben weder Globus noch Stadtverwaltung Vorlieben angemeldet. Und die Ratsfraktionen wollen die Ferien zur Debatte nutzen.

Veröffentlicht am 19.07.2016, Saarbrücker Zeitung